2025年5月16日,创意写作学院教师、青年诗人苏仁聪与艺术学硕士、九河书院发展导师贾方雷携手走进《创意写作》课堂,为同学们带来了一场精彩纷呈的文学与艺术跨学科对话之旅。

本次双师课堂以“故事视角:文学与艺术的跨学科对话””为主题,两位老师凭借各自在文学与艺术领域的专业知识,通过精心设计的课程内容与互动环节,充分展现了文学与艺术的高度融合,为同学们打开了一扇全新的创意写作之门。

课堂伊始,苏仁聪老师深入浅出地对文学视角的概念进行了剖析。他详细阐述了人称视角的分类与功能,以《尘埃落定》中傻子少爷的第一人称视角为例,生动地展示了其如何增强故事的真实性和代入感;又如《当你老了》中第二人称的抒情方式,巧妙地拉近了与读者的距离,让读者成为情感的参与者;再如《三国演义》开篇第三人称的史官姿态,以客观的全知视角展现宏大历史画卷。在讲解文学视角的叙事策略时,苏老师更是旁征博引,从《一封陌生女人的来信》中第一人称深入刻画女性内心世界,到《生死疲劳》中以动物视角展现乡村社会的荒诞与变迁,再到《秦腔》中疯子引生的不可靠叙事解构现实,他用丰富的文学作品案例,让同学们深刻领略到文学视角的多样性和独特魅力。

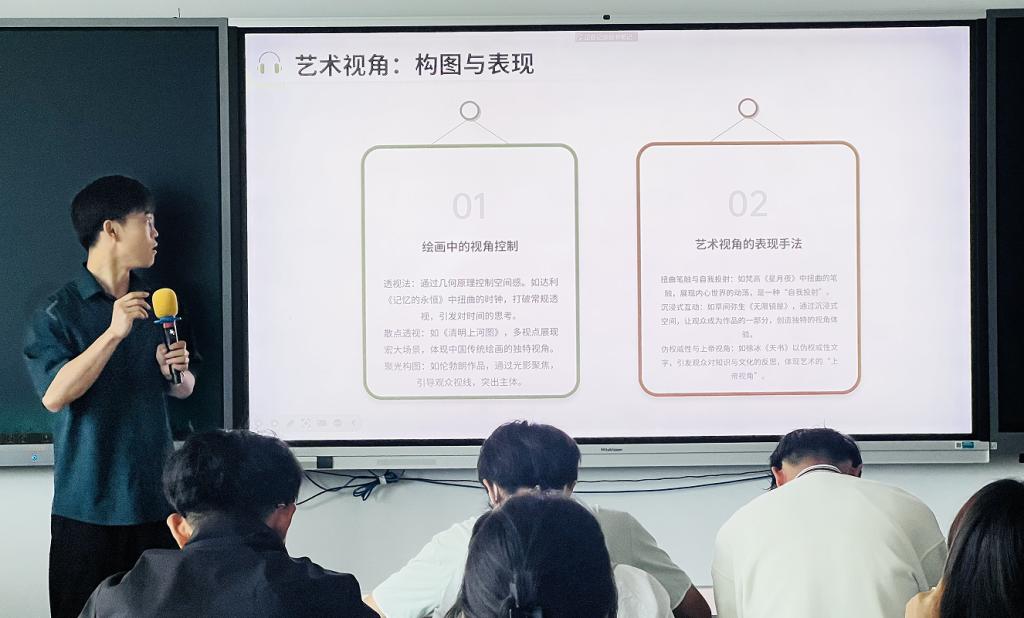

贾方雷老师则从艺术视角切入,为同学们呈现了绘画中的视角控制与表现手法。他详细介绍了透视法在绘画中的运用,如达利《记忆的永恒》中扭曲的时钟打破常规透视,引发对时间的思考;又如《清明上河图》运用散点透视,多视点展现宏大场景,体现中国传统绘画的独特视角;还有伦勃朗作品中通过光影聚焦的聚光构图,引导观众视线,突出主体。贾老师还深入讲解了扭曲笔触与自我投射、沉浸式互动以及伪权威性与上帝视角等艺术表现形式,以梵高《星月夜》中扭曲的笔触展现内心世界的动荡、草间弥生《无限镜屋》的沉浸式空间体验、徐冰《天书》的伪权威性文字引发观众对知识与文化的反思等经典案例,让同学们对艺术视角有了直观而深刻的认识。

在核心对比环节,两位老师更是紧密配合,展开了一场精彩的跨学科对话。苏仁聪老师从文学中的主观视角出发,讲解了疯癫视角解构现实、心理描写与情感共鸣以及非人类视角的荒诞感等概念,而贾方雷老师则对应地从艺术中的“自我投射”、扭曲笔触与内心动荡、行为艺术打破惯性认知以及沉浸式空间与视角参与等方面展开讨论。他们通过互动讨论,引导同学们思考小说家如何用“疯癫视角”解构现实,而艺术家又如何通过非常规媒介打破观众惯性认知;如何用油画技法表现文学中的“不可靠叙述”;当文学用文字“框定”视角时,绘画又如何通过“画框”控制观众视线等问题,让同学们在文学与艺术的碰撞中,探索视角的无限可能。

课堂上,两位老师还精心设计了分组任务,文学组和艺术组的同学分别围绕改写《红高粱》片段和规划“多视角暴力场景”草图展开创作实践。在交叉点评环节,贾方雷老师从艺术角度点评文学组的作品,探讨如何用色彩语言表现视角转换;苏仁聪老师则从文学视角点评艺术组的草图,分析草图是否暗含了“不可靠叙述”,让同学们在跨学科的点评中,进一步深化对文学与艺术融合的理解。

本次双师课堂在课程总结中落下帷幕,苏仁聪老师引用“文学是时间的艺术,绘画是空间的艺术——但视角永远是权力的艺术”这一金句,为同学们总结了文学与艺术视角的本质。他还向同学们推荐了约翰·伯格《观看之道》和热奈特《叙事话语》等延伸阅读书目,鼓励同学们在课后继续深入探索文学与艺术的跨学科奥秘。

此次《创意写作》双师课堂的成功举办,不仅为同学们带来了一次难忘的学习体验,也为创意写作学院的课程建设提供了新的思路和方向。通过文学与艺术的跨学科融合,创意写作学院将继续探索创新教学模式,培养更多具有跨学科思维和创新能力的写作人才,为文学创作注入新的活力与灵魂。

供稿:创意写作学院

撰稿:苏仁聪

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

官方抖音

官方抖音