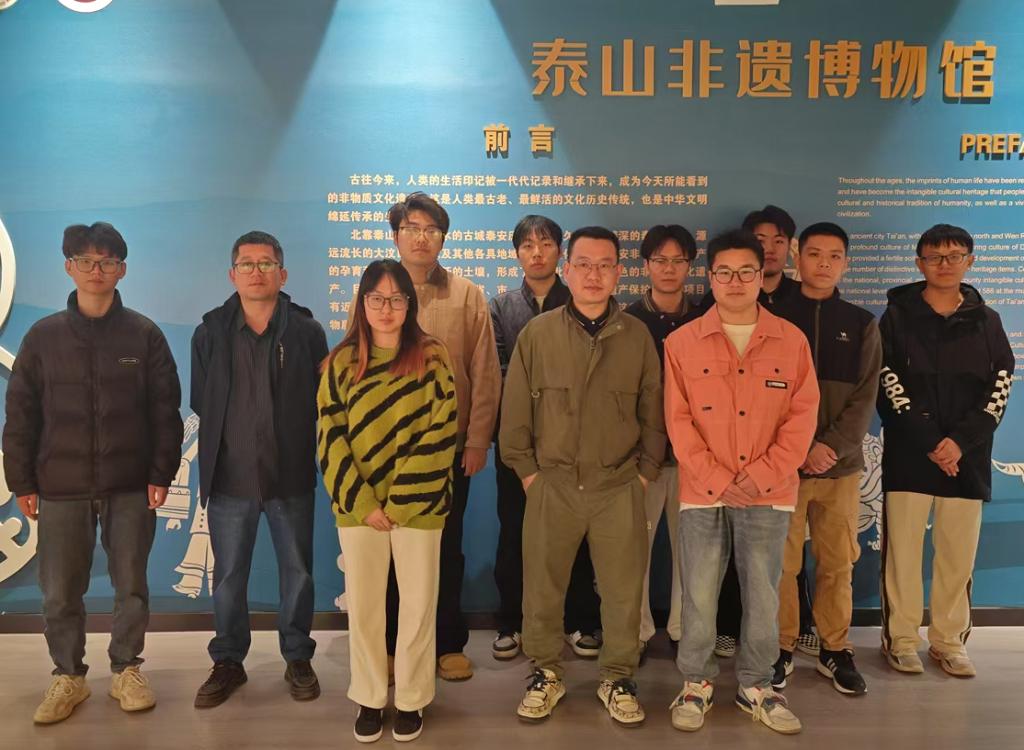

4月9日,泰山科技学院泰山非遗博物馆迎来一群特殊访客。艺术传媒学院与全生异科导师苏仁聪和通信工程学院全生异科导师吴永强联合发起文化寻访活动,带领的十余名师生,在艺术传媒学院学生、面塑非遗传承人周天聪的讲解中,展开了一场穿越时空的非遗文化之旅。

"这个展柜里的泰山木雕作品,创作时需经历二十余道工序。"周天聪手持面塑工具,在"一生"主题展区前驻足讲解。作为艺术传媒学院大三学生,他已在博物馆担任义务讲解员两年。在他引领下,师生们沿着"一天""一年""一生""一山"四大主题动线,系统了解泰安地区32项非遗技艺的传承谱系。

展馆内最引人注目的当属"校园手艺人"专区,这里陈列着学生创作的泰山皮影剧本手稿、融入现代设计的年画文创产品和学生创作的面塑、拓片、泰山剪纸等作品。

"非遗传承需要'守正'与'创新'的双向奔赴。"吴永强导师在参观后表示。这位研究民间文学的作家特别关注水陆画的叙事体系:"这些宗教绘画不仅是艺术载体,更是古代社会的'百科全书',隐藏着先民对自然规律的认知密码。"他指着一幅描绘泰山神巡游场景的明代水陆画说,画中暗含的星象图与当代天文观测数据惊人吻合。

苏仁聪则从创作角度解读非遗的现代价值:"在AI生成内容盛行的今天,手作温度反而成为稀缺资源。同学们触摸千年古木的年轮纹路,观察匠人运刀的肌肉记忆,这种体验是数字技术无法替代的。"他注意到,多位学生在参观后开始构思将非遗元素融入剧本创作。

活动尾声,面塑体验区传来阵阵笑声。周天聪现场示范"泰山石敢当"面塑制作,学生们捏制的Q版非遗IP形象在展台上渐次成型。"以前觉得非遗是博物馆里的老古董,"通信工程学院一学生擦拭着沾满面粉的眼镜说,"今天才发现,这些技艺里跳动着和我们一样的青春脉搏。"

供稿:创意写作学院

采写:苏仁聪

摄影:于甫

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

官方抖音

官方抖音