编者按:

今年4月,为了更好地推广创意写作,促进高校文学繁荣,泰山科技学院组织了首届“泰山·中国”大学生中文创意诗歌大赛,邀请国内诗坛众多重量级诗人担纲评委。诗歌大赛不仅仅是一项赛事,更应该是一个重要的交流平台,让参赛大学生能够近距离地接触诗歌、了解诗歌创作。

基于此,创意写作学院推出“评委访谈”栏目,每期推出一位重量级诗人访谈,以飨读者。本期我们隆重推出大赛评委会主席欧阳江河访谈录。

欧阳江河,1956年生于四川泸州。诗人、诗学批评家,北京师范大学终身特聘教授。迄今已出版十四本中文诗集,三本西班牙语诗集,一本阿拉伯语诗集。在全球五十多所大学及文学中心讲学、朗诵。获华语文学传媒大奖年度诗歌奖(2010)及年度杰出作家奖(2016),十月文学奖(2015),英国剑桥大学诗歌银叶奖(2016),《芳草》杂志2019年度诗歌奖。

“欧阳江河的写作实践深具当代特征,在同时代人中产生了广泛的、持续的影响,被视为80年代以来中国最重要的代表性诗人之一。”

这句话被诗歌界广泛认可。诗人刘春说:“仅就作品深度和技巧的多样性而言,我最钦佩的是欧阳江河。”1979年开始发表诗歌,1985年,“欧阳江河”这一后来响彻诗坛的笔名出现——在本名“江河”前,冠以母亲的姓氏。

《悬棺》和《手枪》成为进入欧阳江河早期写作的两把钥匙。前者是长诗,恢弘大气,波澜起伏,巫气横行;后者是短诗,干净利落,颇为睿智。沿着这两条路线,上世纪80年代的诗歌现场中,欧阳江河成为一个符号。

如刘春所说,欧阳江河从未停滞,一直在探索自我与时代、历史、文明的关系,比如产生广泛影响的论文《1989年后国内诗歌写作:本土气质、中年特征与知识分子身份》。及至《凤凰》《泰姬陵之泪》,以及最新的《庚子记》《海上得丘》,新的思考不断进行。

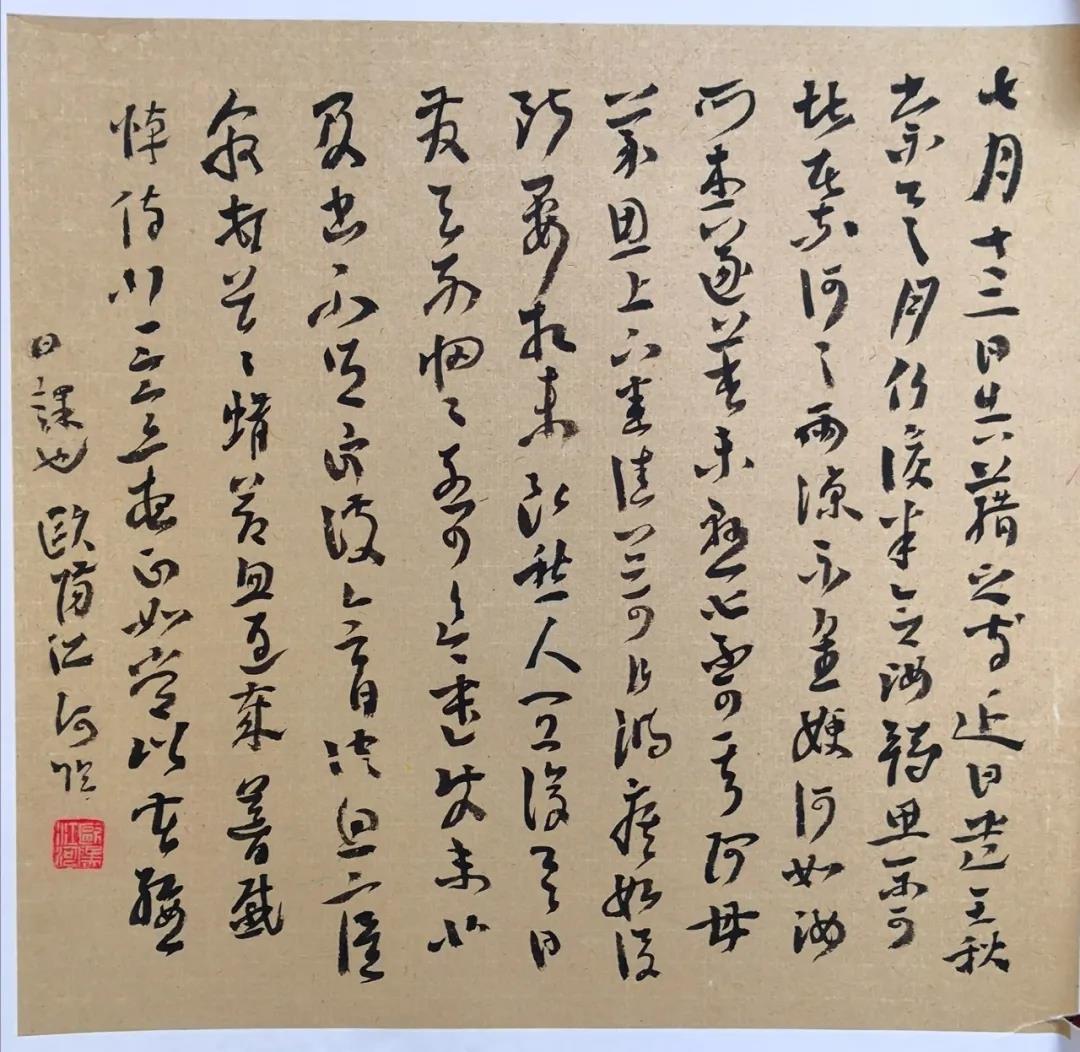

诗歌、书法、策展,被认为是他身上的三大标签。“当代诗人中最优秀的书法家”这一定论早已达成共识。对古典音乐的收藏、热爱,也被很多专访提及。除此之外,“看电影(我有一套相当专业的家庭影院系统),看体育赛事的电视直播(除了高尔夫、拳击、台球不看,别的什么都看),这些爱好持续数十年,构成了我生活方式的基础”。疫情期间,“我天天做饭,活生生把自己捣鼓成一个家常菜厨师,几乎可以去考一个开业执照”。

带着诸多问题,我走进当下的、历史的欧阳江河,探寻一位有里程碑意义的诗人的文学世界。

诗里诗气:通过本来就是的那个“我”,和世界发生最直接、最残酷的关系

吴永强:我曾迷恋于《玻璃工厂》的多彩、诡谲,又读了更早的《悬棺》,以及后来的《凤凰》《泰姬陵之泪》等作品,感觉您的诗歌除了意象宏大、细腻中富含精妙的语言,还具有丰富的指引性,即诗歌本身之外的哲学和社会关照。您觉得,自己的作品对汉语诗歌最大的贡献是什么?

欧阳江河:自己谈自己的贡献不太好意思,我只能简单梳理一下自己的写作历程。《悬棺》写于1983年,《玻璃工厂》写于1987年,从语言的角度来说,《手枪》《玻璃工厂》是一个序列,《悬棺》是另一个单独的序列,主题是人文的、历史的,偏重于巴蜀地区。

我出生在四川,父亲是军人,小时候跟着他去了很多不同的地方,比如成都、重庆、攀枝花、大凉山、西昌,大凉山有很多原始的、前现代的东西,又不是标准的农耕文明,而是彝族的风物。这些自然的、久远的、大地深处的东西,带有一种巫气,对我的早期创作,尤其是《悬棺》的写作有直接影响。

那时候20多岁,书本知识是不够的,但书本之外的知识带来非常深的一种召唤、魅惑、神往,再加上年轻人的好奇心,我的早期教育,那种混乱、懵懂、贫乏、苦闷、封闭的状态,综合在一起,构成了能量产生的场域。

回顾自己最初的写作,我第一次想到“前现代”这样一种语境。它不是来源于知识爆炸、娱乐、翻译、新的阅读,恰好来自相反的东西。早期阅历的丰富,尤其是四川的巫气,提供了能量,提供了原创性,提供了诗歌写作独特的语言。有时会想,我居然生发出《悬棺》的语言风格,自己也觉得不可思议。现在这样一种生存境况之下,我绝不可能产生《悬棺》这样的语言,读再多的书也没用。

吴永强:2020年,您写出了长诗《庚子记》。它不仅是对疫情之下整个时代的记录,还有全球化背景下丰富、驳杂的思考。如何理解延续至今的疫情对文学的影响?

欧阳江河:《庚子记》这首诗是一个独特的现象。病毒的出现,对人类现状是一种文明意义上的影响,改变的不仅是一时一地的存在方式,它直接影响到了我们每个人的私生活,但又是一种公共性的、人类文明的改变,波及到政治、经济、医学各个层面。

我想到一个词汇,即“土里土气”。借用“土里土气”,我写这首诗的时候,就是“诗里诗气”。诗不只是抒情的,不只是才华和天才的,是“诗里诗气”的体现,即你离开这个世界的时候,如何重新思考你是谁?从哪儿来?到哪儿去?我没有把它当作诗歌来写,也没有把它写得轻盈,我不认为是在写一个作品,咒骂什么,痛切的哭泣什么。

那段时间,为了把我和万古相接,我读了很多古书,比如《旧约》《古兰经》《老子》《庄子》。另外,我还读了一些科幻的书,数学的、物理的、高能物理的等等,有一些半懂不懂,也去读。重读卡夫卡的几乎全部著作,博尔赫斯的部分著作,伊本·赫勒敦的历史著作,诗歌反而读得不多。我用阅读建了一道防火墙,用万古来区隔我和纯粹当下的关系。这时候的诗歌,像备忘录,带有日记性质,是一种当下发生的事情和久远的问题之间的连接。

无论人类怎么变,有些最古老的东西还在起作用,没有变,这就是称之为文明和人类记忆的东西,是一种历史的、文化的、文明的东西。这首诗里,我从500年以后的时间和星空、人类的存在方式里回看现在,把当下的东西当成被考古的对象,即未来考古。我必须把我经历的2020庚子年展示出来,可以往前推60年、120年、180年,也可以往后推,放到一个大的时空里。我要留下些什么?病毒对世界的改变那么大,诗歌有什么加入、建造,有什么区隔?你存在过吗?你的存在只是在手机里吗?信息里吗?我留下了这样一首诗,它是一个见证、记录,对我来讲它就是一个存在。我的存在,不是网络可以掩灭掉、吞噬掉,我不需要那么多的流量,不需要那么多的赞美,甚至不需要那么多的理解。人们读了这首诗,可能不喜欢,没关系,喜欢本身是一个时代性的东西,理解力也是有时代性的。

这首诗,要解决我和我,我和世界,我和诗歌的关系,里面只有我一个人,通过本来就是的那个“我”,和世界发生最直接、最残酷的关系。

历史厚涂法:最后呈现的诗意,是轻盈的,甚至有单薄性的、线条性的清风吹拂的感觉

吴永强:上世纪90年代,您提出“中年写作”,后来也有访谈者问您,要不要再提出一个“老年写作”的概念。有没有这个意识?

欧阳江河:没有。我现在依然有“中年写作”的性质,但肯定不是“老年写作”。我最近的写作缓和下来了,语言上比较简单,比如新作《圣僧八思巴》。八思巴是元朝的国师,创制了蒙古文字,俗称“八思巴文”。在武威白塔寺,我看到了他的蒙古文手记,有些笔画看不懂,但那些笔触好像转世到我的生命里来了,我过去对此浑然不知,突然被唤醒。我写这首诗,把自己的感受,那种转世的恍惚感放到诗里,有历史的重叠,宗教的重叠,生命转换的重叠,还有地域的、空间的、军事的、语言的各种重叠。同时,我尽可能使用一种表面上容易懂,比较简单的语言,不那么别扭,不那么雄辩,娓娓道来。这样下来,内在的雄辩的扭结力可能更强了。

吴永强:“重叠”,是一种玄妙而又让人着迷的文学状态。我刚看了您的另一首新作《海上得丘》,也有这种重叠感。

欧阳江河:《海上得丘》写的是上海闵行区,那里有秦朝的驿道,关羽、孟姜女的故事长期流传,有一些园林,可以追溯到明朝,后来成为工业区,高高的烟囱至今保留。往更远推,那里曾是一片海。现在,我一个朋友开了一个网红地,咖啡馆、未来的数字经济等形态逐渐出现。不同的时间在同一个空间出现,就像一个写字板,古代的神仙们涂了几笔,秦始皇涂了几笔,孟姜女涂了几笔,关羽涂了几笔,当下的书法家、歌唱艺人又涂了几笔。我把这一切联系起来,进行细描式的写作,称之为“历史厚涂法”。最后呈现的诗意,反而是轻盈的,甚至有某种单薄性的、线条性的清风吹拂的感觉。

我最近的写作都会有这样一种特色,它有历史深处的东西,又在当下浮现出来,它是厚涂,最后是浮现,是风在吹拂、花在开放、阳光在照射。阳光照在树木上,被根芽吸到地下,在那儿和不同的元素汇合,形成光合作用,又回到树身上,变成绿叶,变成花朵,变成果实。这就是诗歌的一种循环,也是叶芝讲的智慧的、萎缩的、干枯的苹果果实。它的水被时间吸走了,但它是智慧的结晶。

吴永强:您的书法和诗歌有没有什么关系?

欧阳江河:我的诗歌和我的书法是分开的,没有直接关系。写字是一种休息,我基本上不写自己的诗歌,除非有特殊要求。书法是一种趣味、积累,不是有意为之,是长时间书写形成的。写作和书法不同,遇到某一种特别极端的主题、感受、事件,甚至一种阅读的刺激和别人的写作的刺激,会出现某种灵感,比如《庚子记》,就是特定时间出现的。书法里面,这种感觉不存在。

造极:写出最好的东西的那个极限

吴永强:相对于上世纪八九十年代,甚至十几年前,今天的诗歌流派、观念仿佛一下子沉寂了下来,不再形成广为人知的群体、流派或观念。如何看待这个问题?

欧阳江河:有各种各样的原因。上世纪80年代那种“革命般”“节日般”的兴奋已经没有了,或者越来越少了。现在,大家的诗越来越像。过的日子差不多,感受的事件差不多,接受的信息差不多,读的书也差不多,写的诗读的诗都差不多。一些年轻人学诗,不思考词语和自我肉身意义上的、生命意义上的联系,也不思考和真实世界的联系,反而通过写作把自己从肉身经验和真实世界的感受里区隔出来,找不到自己的声音,写的是一种公共的声音。就像唐诗到了晚唐,也有几位优秀诗人,但出现了大量烂诗,读几首很好,但读多了就感觉没有个性,没有创造性,但是语言又很漂亮,已经形成了一种写作的公共性,写作的惯性,对仗、选词。人们在这些写作的规则里面学习诗歌,从写诗本身去写诗,没有真正进入诗歌的原创性。

大家都去写好诗,但是忘了一个根本的原则,好相对于最好什么都不是,好成了最好的敌人。就像博尔赫斯说,人们谈论的、学习的、能够写的往往是二流的诗。二流诗最重要的功能,就是取消原创性,而最好的诗的特质,就是原创性、独特性和冒犯性,冒犯整个写好诗的世界。最好的诗,一定包含了不是诗歌的、反对诗歌的,尤其是反对美文意义上的诗歌的特质。所以,我一直奉劝年轻人,不要从好句子、美文意义、正确性(修辞和优美)意义上去理解诗歌。

吴永强:我们一直在试图建立古诗词和新诗之间的关系,把两者联系到一起。您如何理解?

欧阳江河:我读了大量古诗,它如何变成你的创造性,这是关键。它不仅只是音节修辞的选取,不仅是典故的处理,这些都在,但还不够,还得是有更深的、原始材料、原始能量的搅动、毁灭、再生、发明。没有任何东西是我们写当代诗歌的障碍。古诗写得好,造诣深,帮助不了你写当代诗,如果你完成不了刚才我说的原始的混合、搅拌、吸取,是没用的,转化太重要了。

吴永强:“泰山·中国诗赛”依托泰山科技学院,是当代大学生的一次诗歌盛会。您对年轻的写作者,尤其是校园诗人有什么期许?

欧阳江河:有两个不同的劝告吧,和年轻的写作者共勉。

首先,如果只是爱好,我建议多读点书,多读点诗,读诗对你肯定有帮助,哪怕你将来从事金融业、媒体,或者别的工作。读诗、写诗也是一种休息,就像我写字一样,我没有想要成为一个伟大的书法家,或者通过书法来表达我生命里的原始创造力。就是把书法当成一种修养,一种休息,一种修为。写诗是我的生命表达,书法是我生命的一个滋养,是不一样的。我把我和书法的关系送给这样的年轻人,只是把写诗和读诗作为爱好的人,你可以让它伴随你终生,但是不要太纠结,这个只是生命的一个养育,诗歌是可以告慰人的。你完全可以由着自己的本性,不要扭曲自己,你喜欢抒情诗,就去读优美的抒情诗,读美文诗。你也可以写诗,不要理会当代诗歌已经走到哪一步,哪样才能成为大诗人,不要考虑这一切,喜欢什么就写什么。

还有一种人,想把写诗当作生命的根本,甚至是成为专业、职业,要成为一个大诗人,想把生命的一部分投射到诗歌的写作里面。针对这样的年轻人,就要有另外一套训练、塑造,那就是找到自己的声音。要尽可能多读诗,不要太在乎自己喜不喜欢,一定要像探矿一样,在自己的各种写作,哪怕是训练的习作里面,发现自己的声音,看这个声音是铜矿也好,铁矿也好,煤矿也好,金矿也好,稀有金属也好,把独特性的矿找出来。

你把自己的声音找到以后,形成一种专业意义上、写作意义上的塑造,把它走到极端,走到“造极”。“造”就是写,诗歌最终是写出来的,要把它推向极端,推到极致。千万不要只从你喜欢的诗歌里面学习,这个是大忌,一定要广阔驳杂,不要一下子就把诗写到自己很喜欢的地步,这样太不可靠了。“造极”的意思就是,你一定要朝向写出最好的东西的那个极限。

同时,要尽可能驳杂,了解诗歌之外的东西,历史的、科学的、哲学的,所有的一切都可以进入诗歌,它不是光明的一部分,它是一个阴暗的功夫,一个在暗中才有的功夫,它会滋养写作者。

供稿:创意写作学院

采写:吴永强

摄影:图片源于网络

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

官方抖音

官方抖音